Le recueil de nouvelles de l’écrivain Jorge Luis Borges intitulé L’Aleph se présente comme une exploration poétique et vertigineuse de l’espace littéraire. Borges y propose un cheminement réflexif sur l’univers de la fiction et sur le pouvoir de la poésie.

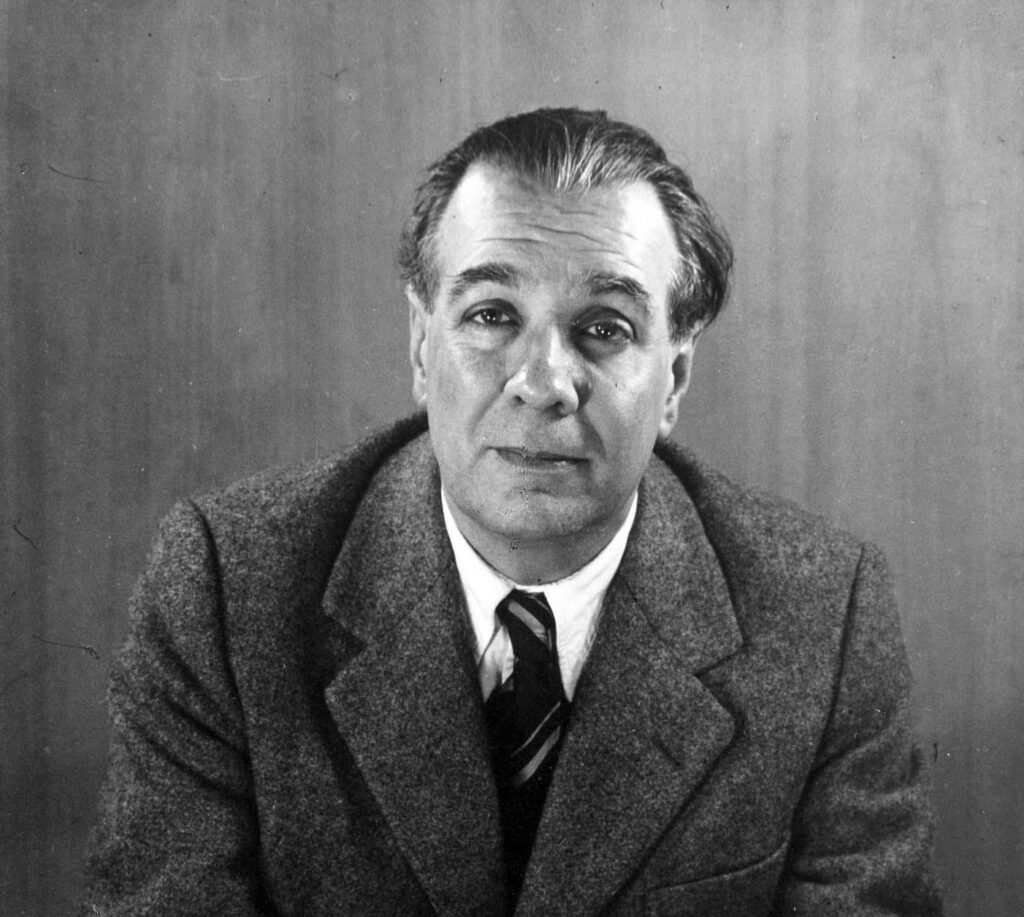

L’argentin Jorge Luis Borges (1899-1986) est un écrivain méconnu en France, malgré la traduction de certaines de ses nouvelles, dès 1953, par le futur académicien Roger Caillois. Le recueil L’Aleph tel qu’il existe aujourd’hui est édité dans la collection L’imaginaire de Gallimard en 1967 et regroupe dix-sept nouvelles de l’écrivain argentin. Borges, à l’intérieur de ces nouvelles, se montre fasciné, obsédé même, par la question de l’infini. Celle-ci revient sans cesse et rejoint les grands enjeux de la littérature et les éternelles questions qui la parcourent, sur la représentation et la mimésis, son rapport au réel ainsi que l’univers qu’elle crée. Cette faculté de la littérature à redoubler la réalité dans un univers fictionnel était soulignée en des mots simples par Sylvain Tesson dans une émission de la Grande Librairie à l’été 2021. Interrogé sur son Un été avec Rimbaud, l’écrivain s’exclame, plein d’enthousiasme : « Les mots peuvent recréer et recomposer le monde : […] avec vingt-six lettres, on peut tout à coup dire le monde ! »

Vingt-six lettres pour dire le monde

Le titre d’Aleph donné au recueil dans l’édition de 1967 est aussi celui de la dernière nouvelle du recueil. L’aleph est tout d’abord le nom de la première lettre de l’alphabet hébraïque ; au-delà de ce premier aspect liminaire, c’est-à-dire d’ouverture, le mot possède aussi une dimension symbolique. Comme signe mathématique, il représente la puissance de l’ensemble des entiers naturels, et, ainsi, il symbolise l’univers. L’univers est ici à entendre au sens le plus générique du terme : sa signification recouvre tout ce qui existe, et même tout ce qui peut exister, c’est-à-dire tout ce qu’on peut imaginer exister. A ce titre, l’univers fictionnel en littérature est un champ d’exploration infini et fabuleux. Et pourtant, le langage reste un matériau limité : on ne peut pas non plus tout dire ! C’est toujours la limite à laquelle les écrivains, et Borges lui-même, se heurtent quand il s’agit d’écrire : “le problème central reste insoluble : l’énumération, même partielle, d’un ensemble infini”.

Dans la dernière nouvelle, éponyme, de l’Aleph, Borges met en scène un personnage qui se confronte à cette problématique de l’épuisement du réel. Il présente un poète qui entend se livrer à l’écriture d’une œuvre irréalisable : la mise en vers du monde entier. “Le poème s’intitulait La Terre ; il s’agissait d’une description de la planète” : entreprise “fastidieuse”, irréalisable, mais très emblématique aussi de ce rêve d’exhaustivité dans la mimesis qui est celui des hommes depuis l’épopée, depuis la poésie qui devait être, selon Horace, ut pictura, pareille à une peinture. Mais la poésie, finalement, ne réside pas tant dans l’exhaustivité du fond que dans le travail de la forme. Borges le reconnaît par la voix du narrateur de la nouvelle: “Je compris que le travail du poète n’était pas dans la poésie ; il était dans l’invention de motifs pour rendre la poésie admirable.” Voilà le secret : la recherche, dans la forme, de l’accroissement du potentiel évocatoire des mots.

C’est d’ailleurs ce que Borges met en œuvre : cette tension entre finitude des mots et infini du monde, il tente, sinon de la résoudre, au moins de l’éclairer dans le style de ses nouvelles. Pour illustrer cette problématique qui l’obsède, il a recours, dans son écriture même, à différents procédés quasi-illusionnistes : les mises en abyme, les jeux de miroir ainsi que la présence de nombreux labyrinthes reflètent cette quête de l’expression de l’infinie complexité du monde. Cette complexité est ce dont veut témoigner l’écrivain, et ce à quoi il participe aussi, en la redoublant par son écriture.

Face à la faillite de la description, le rêve de l’évocation

En fin de compte, la solution à cette antique tension reste peut-être l’évocation. Évoquer, ce n’est pas dire, c’est faire dire. Ce rêve ultime de l’évocation sans limite, de l’écriture absolue, Borges le manifeste en particulier dans sa nouvelle qui s’intitule “l’Écriture du Dieu”. Il met en scène un prisonnier, très symbolique, qui réfléchit à la forme que pourrait prendre la parole d’une divinité : et pour lui, l’écriture d’un dieu, c’est l’évocation immédiate et totale, c’est la représentation instantanée, c’est le tout, d’un seul coup. Ce pouvoir d’évocation, d’ailleurs, est aussi l’apanage de l’homme, et peut-être l’apanage de sa dimension spirituelle : “Je réfléchis que, même dans les langages humains, il n’y a pas de proposition qui ne suppose pas l’univers entier. Dire “le tigre”, c’est dire les tigres qui l’engendrèrent, les cerfs et les tortues qu’il dévora, l’herbe dont se nourrissent les cerfs, la terre qui fut la mère de l’herbe, le ciel qui donne le jour à la terre”. C’est là le point crucial : l’univers est nécessairement la somme de toutes ces réalités que les mots désignent, mais l’esprit de l’homme est discursif, et par là, limité. Borges continue : “Les pauvres mots ambitieux des hommes, tout, monde, univers, sont des ombres, des simulacres de ce vocable qui équivaut à un langage et à tout ce que peut contenir un langage.” “Simulacre”, “ombre” : expression de l’inanité du langage humain, et du discours littéraire, qui recréent un monde fictif, qui disent le monde sans le comprendre réellement, qui évoquent plus qu’ils ne représentent. L’œuvre de Borges finalement est la mise en lumière de la dualité fondatrice de la littérature : faute d’épuiser le réel, elle a ce pouvoir merveilleux et hypnotique d’évocation, qui donne aux choses une existence plus autonome, plus subjective, et peut-être par là même plus durable, dans l’esprit du lecteur.

On pourrait conclure en avançant que ce pouvoir d’évocation, en fin de compte, est bien ce qui donne aux mots leur universalité. Cette autonomie des mots, leur pouvoir d’épanouissement infini par le génie de la forme et la force de l’évocation, c’est le mystère que Borges interroge au détour de sa nouvelle “La quête d’Averroës”. Le philosophe, mélancolique, répète des vers qui le touchent et le consolent, bien qu’ils ne soient pas de lui : “Singulier privilège de la poésie : des mots écrits par un roi qui regrettait l’Orient me servirent à moi, exilé en Afrique, pour exprimer ma nostalgie de l’Espagne”. Autonomisation, force et éternité de la poésie qui s’est débarrassée des contingences de temps, d’espace et d’individu, pour toucher, enfin, à l’universel.